为服务保障“五大任务”、全方位建设“模范自治区”两件大事,近日,中院召开了全市法院服务保障自治区“两件大事”推进会暨全市法院院长研讨班。全市法院精心选送了一批典型案例和论文,经过评审组评选,部分优秀作品脱颖而出,现将此次会议评选出的获奖优秀案例、论文予以刊登展示。

加强草原生态保护修复的问题与应对

——以呼伦贝尔农耕地区为视角(节选)

中院 蒋忠顺 周健

摘 要

本文以呼伦贝尔农耕地区草原生态保护修复的实践为切入点,通过梳理司法保障面临的问题,寻找草原生态保护的应对路径,以期通过草原司法保护,改善草原生态环境,保护草原生物多样性,实现人与自然和谐共生。

一、草原生态保护修复的意义及背景

(一)筑牢北方生态安全屏障的重要环节

草原,在内蒙古众多生态资源中最具地域特色和区位优势,加强草原生态保护和修复,事关自治区落实习近平总书记“山水林田湖草沙”一体化治理和系统保护的重要指示,对我国生态环境保护与建设具有重要作用。

(二)呼伦贝尔农耕地区草原生态现况

本文以呼伦贝尔农耕业发达的鄂伦春旗、莫旗、阿荣旗三地为视角,探讨在草原生态保护修复方面亟待解决的问题和相应的对策。

鄂伦春自治旗位于呼伦贝尔市东北,是呼伦贝尔下辖面积最大的旗县单位,是国家重点生态功能区和绿色农业示范区,有林、草地面积4300余万亩。莫力达瓦达斡尔族自治旗位于呼伦贝尔最东边,与黑龙江讷河市、嫩江县隔江相望,有牧草地面积1774平方公里,其中天然牧草地1268平方公里。阿荣旗位于呼伦贝尔市东南,临近大兴安岭、松嫩平原,拥有草原面积234.7万亩。三地的草原面积在呼伦贝尔市占据较高的比重,同时,三地农业较为发达,耕地资源对草原的侵占是这一地区草原生态保护和修复的司法应对现实。

二、草原生态保护修复的司法保障

(一)草原生态保护修复的司法现状

1.打击破坏草原生态的法律规制、案件审理情况与地域特征

对草原生态的司法保障和打击犯罪体现在《中华人民共和国草原法》第六十一条至第六十六条,共涉及七个条文,九个罪名,及《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》第四条,共涉及两个罪名。在三地的司法实践中,直接打击破坏草原犯罪的罪名为非法占用农用地罪。

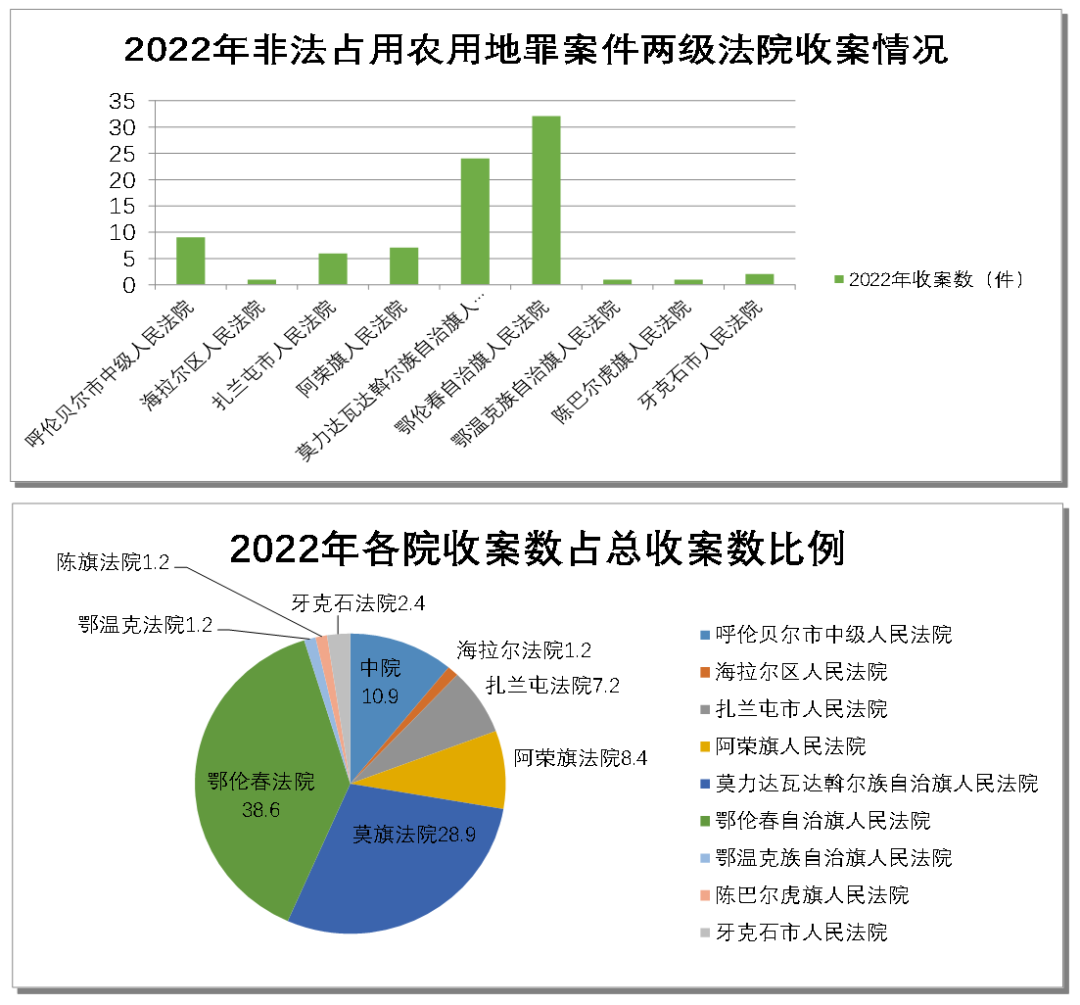

如下图所示,根据全市法院2022年度非法占用农用地罪(破坏草原及林地)案件统计情况,可以看出三地以非法占用农用地罪为典型的破坏草原生态环境问题较为集中,打击破坏草原犯罪的收、结案数及占当地法院案件比重都较为突出,在草原生态司法保障方面占据全市较高比例。

2.草原生态修复情况

鄂伦春旗、莫旗、阿荣旗三地法院在审理环境资源案件,特别是检察院提起刑事附带民事公益诉讼案件的过程中,就遭受破坏的生态环境采取了一定的补植复绿修复措施,但修复多以破坏林地资源为主。在草原生态修复方面,主动进行修复的措施较少,一般以自然恢复为主,极少数案件进行了人工干预。

(二)草原生态保护修复面临的问题

1.生态修复的操作规范有待明确

各地区对生态修复具体操作各不相同,有的是法院或检察院委托当地林草局或林场进行修复,有的是修复责任人自行与林草局达成修复协议,再由检察院进行监督。在修复验收环节,有的由检察院直接出具意见,有的由林草局进行验收,还有的由综合行政执法局验收。生态环境修复流程亟待制定具体标准,明确各参与部门的权责,确保修复委托单位及验收主体明确。

2.草原生态修复方式较为单一

通过调研三地涉草原刑事犯罪可以看出,对于草原的破坏大多采取自然修复的方式,人工主动干预的不多,被告人因破坏草原退出草原的耕种理所应当,但采取自然修复的方式,不能认定为被告人主动履行了修复义务。被告人如破坏草原所在地不适合人工干预,应通过其他方式进行草原生态的异地修复或者是替代性修复。

三、草原生态保护修复的应对路径

1.拓展草原生态保护和修复范围

深入贯彻习近平总书记提出的“山水林田湖草沙是一个生命共同体”的系统保护观,充分运用“补植复绿”的林木修复经验,将生态修复的范围从传统的林地延伸至草原等领域,将生态修复的种类由林木扩展至动物,实现多层修复、立体保护。尝试以“草原管护”“劳务代偿”等形式,责令被告人以参与巡视管护、法治宣传等形式履行草原保护义务。

2.丰富草原生态修复形式

一是积极推进原地修复。对初犯、偶犯、法律意识淡薄的群众开展法治教育,针对破坏草原的刑事犯罪,开设巡回法庭,鼓励群众旁听,提高当地老百姓的法律意识,提升保护草原的积极性和主动性。二是适时推动异地修复。建立“司法生态修复基地”,用于集中实现替代性修复。通过案件赔偿及修复资金的统一使用,委托专业主体进行造林和管理,以达到“异地补植、恢复生态、总体平衡”的司法修复效果。三是创新替代性修复。针对原生环境遭到破坏后已不再适合植被原地生长的情形,开展劳务代偿、碳汇认购、护林护鸟等多种方式实现环境修复。

3.追踪草原生态保护和修复效果

建立修复过程中的监督保障、检查验收、评估回访、风险防范等配套机制,加强对环境侵害人履行生态修复情况进行监督或回访。制定专门追踪回访规则,对生态修复补偿责任、补偿方式、履约保证金等内容作出规定,充分运用“司法+行政”手段保障受损生态环境修复,推动生态环境质量不断改善。并对未主动履行法律文书确定的义务或又产生了新的纠纷,采取向行政机关发出司法建议、法院介入调解、依职权恢复执行、以拒不执行法院判决追究责任等措施,使生态修复机制落地见效。